ネット 購入 宝くじ 高額 当選k8 カジノ第271回 Intelの未来予想図? ムーアの法則は続くよ、どこまでも仮想通貨カジノパチンコ刀 ステ 舞台

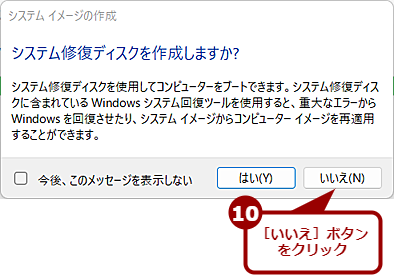

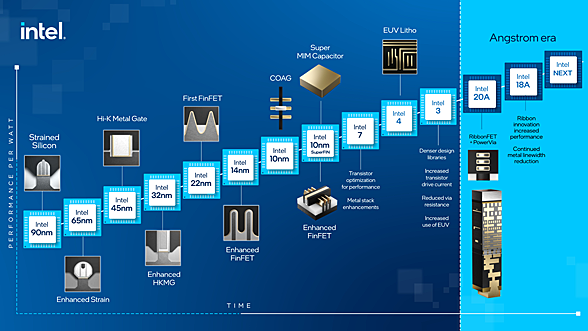

ビット ポイント ジャパン 取引 所k8 カジノ  Intelが発表したトランジスタ開発の時系列Intelが2022年2月16日に公開したムーアの法則に関するホワイトペーパー(「Moore’s Law – Now and in the Future」)より。IEDM 2022では、この先についての発表が行われた。

Intelが発表したトランジスタ開発の時系列Intelが2022年2月16日に公開したムーアの法則に関するホワイトペーパー(「Moore’s Law – Now and in the Future」)より。IEDM 2022では、この先についての発表が行われた。

2019 スロット 検定 10年先(英語でいう「the next decade」)の未来予測が話題になることはちょくちょくある。そういう書籍も出版されている。しかし、10年後にその未来予測の結果を検証するような記事には、お目にかかったことがほとんどない。結構「言いっぱなし」の予測が多いような気もしないでもない。

3つに分類できる未来予測

個人的には未来予測というものは、おおよそ同じ確率で3つに分類できると思っている。3分の1は大外れ、3分の1は当たりと外れが混ざっている、3分の1はあたらずといえども遠からず、というところ。ということは、外れる方が多いのか?

まず大外れの場合だ。予想するターゲットは、技術なのか、市場なのか、企業なのかは問わない。アレが来るかコレが来るかと、本命、穴馬を予想していたら、結局どちらもこなかったというケースである。ちゃぶ台返しかコペルニクス的転回か、予測時点では知らなかったか、存在すらしていなかった全く違うものが来てしまいました、というケースである。

何とはいわないが、こういう予想は度々あった気がするが、案外、大外れは責められない。「トレンド線の延長上で物事を予測する人間の性質上仕方がない」ともいえる。影も形もないものを未来予測しても、相手にされないことは必定だ。

また10年間には、一度くらい環境の激変はある。天変地異や恐慌に戦争、そういうものの影響は、致し方あるまい。といって、予測ハズレを正当化するのもどうかと思うが……。

当たりとハズレが相半ばするようなケースから、あたらずといえども遠からずまでは、実際はシームレス的で連続的かもしれない。しかしそこで感じるのは、人間相手の命題はまずハズレるが、物理現象相手の命題の予想は堅い、という傾向である。

10年後の人々が何をどう感じるのか予想するのは難しい。しかし物理現象が律速となっている技術の進歩を予想するのは比較的アタリやすいということだ。ただし、細かいハズレはままある。10年予想が15年になることなど多い。あんまり時間軸がずれると、諦められて大外れに転じることもあり得るのが怖い。

Intelが見る10年先の未来予測のポイント

さて、電子デバイスの学会であるIEDM 2022向けに、Intelが今後10年の未来予測的なリリースを出していた。「Intel Research Fuels Moore's Law and Paves the Way to a Trillion Transistors by 2030」である(Intelのプレスリリース「インテル・リサーチ、ムーアの法則を加速し、 2030年までに1兆トランジスター達成に向け前進」)。この期に及んでも、Intelはムーアの法則(Moore's Law)を諦めない。それはこの先10年も続く、というロードマップ的なリリースである。

このIntelの未来予測は、その奥底に物理現象が横たわっている。つまりは、ソコソコ当たる可能性が高いと思っている。リリースとは順番が逆になるかもしれないが、物理現象に近い下層の部分から眺めていきたい。

なぜIntelはFeRAMに注目するのか

電子デバイスに関心のある人であれば、Intelのプレスリリースの中で引っ掛かる部分の1つが「FeRAM」ではないかと思う。FeRAMは、不揮発のメモリデバイスである。別に新しい技術ではない。富士通など数社が長年実ビジネスを行ってきている。ニッチな用途の小規模なメモリ(すみません)である。

しかし、IntelがFeRAMを持ち出したのは、従来と異なるハフニウム系の強誘電体素材によってFeRAMを先端ロジックデバイスと混載できそうだからに他ならない。

何でFeRAMがあるとよいのか? それは「ダークシリコン」という言葉に関係している。「ダークシリコン」とは、先端の超高集積なSoCにおいて、ごく一部の回路だけが動いていて、多くの回路は待機状態にあるという問題だ(頭脳放談「第221回 今どきスマホのCPU『A12 Bionic』『Kirin 980』には暗黒面がいっぱい」参照)。FeRAMは、この「ダークシリコン」の問題に一石を投じることになるのだ。

全部を全部フル稼働させていたら、SoCなど過熱して溶けてしまう可能性もある。人間の脳とのアナロジーを考えてみたら納得いくかもしれない。人間の脳も一部だけが動いていて全部を一度に使っているわけではない。処理に必要な部分のみを活性化しているのであって、いつも全てが必要なわけではないからだ。

最近の大集積の半導体は、それに近い状況にあるともいえる。瞬間的に動作している部分はわずかで、他は待機状態の部分が多いのだ。ダークシリコンは集積度を上げれば必然に増える傾向にある。

ただ、待機状態というのは、そこにある記憶を保持したまま、いつでも必要に応じて動き出せるということに他ならない。動作クロックを落としたり、電圧を下げたりする技を駆使して、現状のロジック回路でも記憶を保持している。

それには待機電力が必要であることは想像できるだろう。微細プロセスではその電力もばかにならない。しかし記憶素子としてFeRAMが組み込まれていれば、完全電源断状態から即座に復帰できるようになるはずなのだ。

GaNの採用にも注目

もう1つ、Intelのプレスリリースの中に従来ロジックデバイスでは見なかった材料への言及がある。「GaN(窒化ガリウム)」だ。

#CmsMembersControl .CmsMembersControlIn {width:100%;background:url(https://image.itmedia.co.jp/images/spacer.gif) #DDD;opacity:0.05;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Enabled=1,Style=0,Opacity=5);z-index:1;}続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。仮想通貨カジノパチンコロッピング マイヤー